The History of Jazz e o som que mudou o mundo

Um mergulho no som que atravessou continentes, moldou estilos, influenciou gerações e se tornou uma das linguagens mais sofisticadas da cultura moderna

Há sons que atravessam décadas, que sobrevivem às mudanças de estilo, de tecnologia e de comportamento. Há músicas que não pertencem apenas a uma época, mas a uma sensibilidade. O jazz é exatamente isso. Nasceu da dor e da genialidade, atravessou fronteiras, ocupou salões, clubes, becos, teatros e passarelas, e se tornou mais do que um ritmo. Tornou-se linguagem, estética e identidade. Sua história é também a história de como a liberdade resiste, se reinventa e encontra novas formas de existir. Do caos improvisado das ruas de Nova Orleans aos clubes elegantes de Paris e Tóquio, o jazz continua sendo uma das expressões culturais mais sofisticadas e sensoriais que o mundo já produziu.

Mais do que gênero musical, o jazz foi um modo de estar no mundo. Desde o início do século, ele expressou a complexidade da experiência afro-americana, transformando dor em criação, luta em harmonia e improviso em arte. Nasceu do encontro entre brass bands de rua, espiritualidade negra, blues ancestral e ritmos caribenhos que viajavam pelos portos. Esse berço diverso moldou um som que nunca quis ser contido. Um som que respirava liberdade e que falava uma língua nova, capaz de transportar emoção pura por entre notas soltas, frases inesperadas e conversas musicais que mudavam a cada noite.

A primeira grande batida dessa história aconteceu em Nova Orleans. No French Quarter dos anos 1900, o jazz surgiu cru, sincopado, vibrante. Era o ritmo do improviso espontâneo, das pequenas bandas tocando para dançarinos, marinheiros, famílias e curiosos. Louis Armstrong ainda era menino, mas já aprendia com o mundo ao redor que música não é apenas técnica, é sobrevivência. Nos bares apertados e nos desfiles de rua, nasciam melodias que pareciam bagunçadas, mas carregavam a precisão intuitiva de quem sente antes de pensar. O jazz começava sua jornada como som de comunidade e se preparava para ganhar o mundo.

Quando chegou a Harlem, na década de 1930, o jazz se transformou em espetáculo. Era a era do swing. As big bands enchiam salões lotados com arranjos exuberantes, ternos impecáveis, sapatos lustrados e energia vibrante. Duke Ellington comandava o Cotton Club como se fosse um maestro do destino. O jazz virou dança, virou coreografia, virou símbolo de elegância e resistência em um período marcado por desafios sociais e tensões raciais. As noites em Harlem provaram que música pode ser redenção coletiva, onde riqueza e dor dividem o mesmo compasso.

Nos anos 1940, algo mudou novamente. Em pequenos clubes esfumaçados de Nova York, um novo som começou a crescer. O bebop. Era rápido, sofisticado, cerebral. Dizzy Gillespie, Charlie Parker e Thelonious Monk recusaram a previsibilidade das big bands e criaram um jazz quase filosófico, onde improviso se tornava pensamento em movimento. O jazz deixava de ser apenas dança e se tornava reflexão musical. As frases rápidas e angulares eram como diálogos internos colocados para fora, inaugurando uma nova estética, mais íntima, mais complexa e profundamente revolucionária.

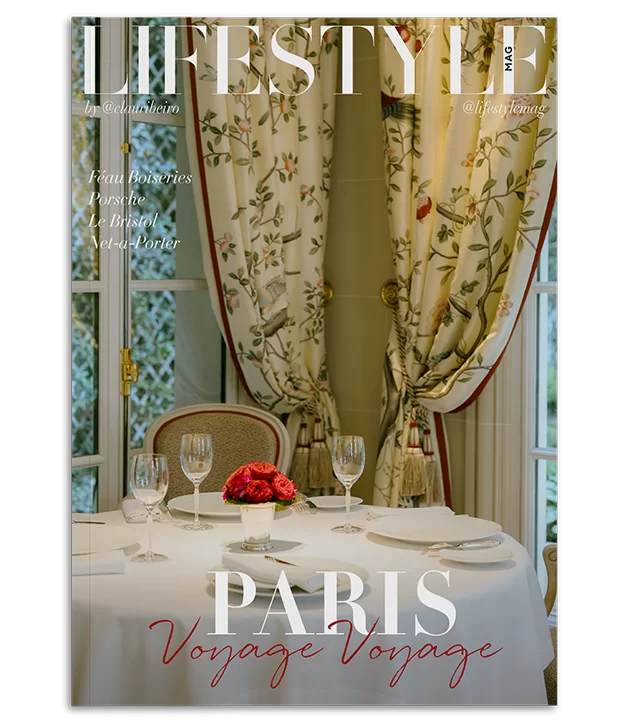

Enquanto isso, o jazz cruzava oceanos. Em Paris, ele era boemia intelectual. Nos clubes subterrâneos de Saint-Germain-des-Prés, ecoava entre cafés, artistas, filósofos e jovens existencialistas. Em Tóquio, encontrava precisão técnica, respeito absoluto e clubes intimistas onde o silêncio era quase ritual. No Rio de Janeiro, se misturava à bossa nova com Jobim e Getz, criando um dos encontros mais elegantes e sensuais da história da música. O jazz virou sotaque global. Era a mesma alma, mas com nuances diferentes em cada cidade, como se cada lugar oferecesse uma nova cor à mesma melodia.

Hoje, o jazz segue vivo. E não apenas vivo, mas reinventado. Ele está nos vinis de colecionadores, nas playlists do Spotify, nas trilhas de filmes cult, nas jam sessions independentes, nas playlists de meditação e até nos tapetes vermelhos do MET Gala. Continua sendo trilha sonora de jantares intimistas, de viagens longas, de editoriais de moda e de momentos que exigem profundidade. Jazz não envelhece porque nunca pertenceu ao tempo. Pertence à sensibilidade.

A história do jazz é, no fundo, a história de como a liberdade encontra forma. É sobre o impulso de improvisar, de desafiar regras, de criar novas. É sobre transformar silêncio em ritmo, caos em harmonia e vulnerabilidade em beleza. O jazz não é apenas música. É alma. É estilo. É aquilo que permanece mesmo quando todas as tendências passam.